g design travel nagasaki 2

Posted on | 11月 5, 2014 | No Comments

昨晩の酔いがまったく覚めないまま、カメラをもちだし早朝の散歩。

ちょうど朝日がのぼりかける時間帯。

影と光源の比率がじわりと反転していく。

ある光

僕の心は震え

僕の心は震え 熱情がはねっかえる

吊り橋からの眺め

早朝の高原は空気がシンとしていて。

椎葉と、美しさについて話した。

ような気はするけど内容はあまり覚えていない…

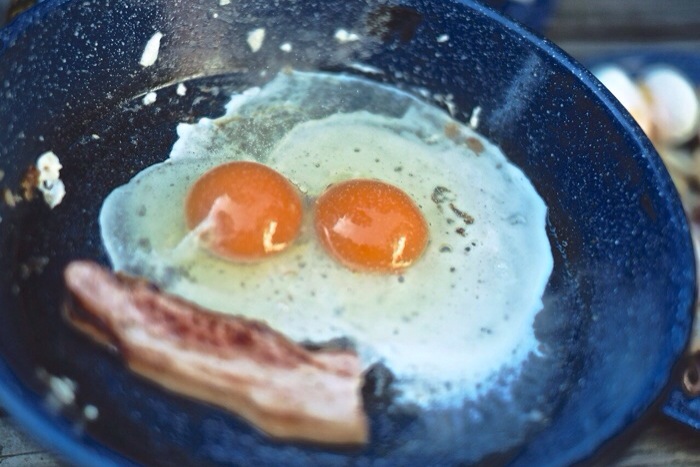

山小屋に戻って食事。

至福の一杯

至高の定番

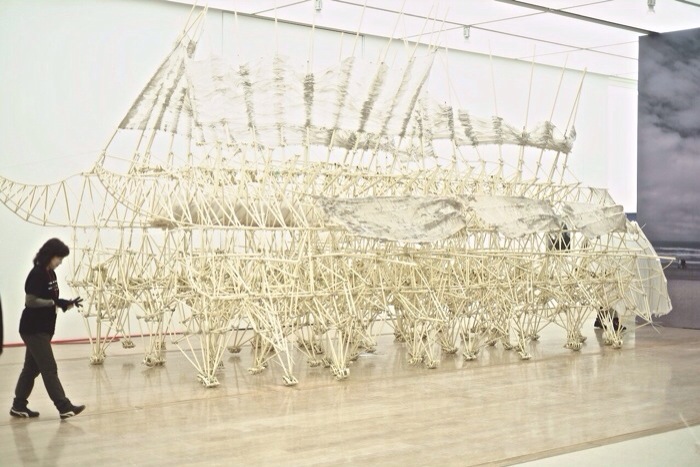

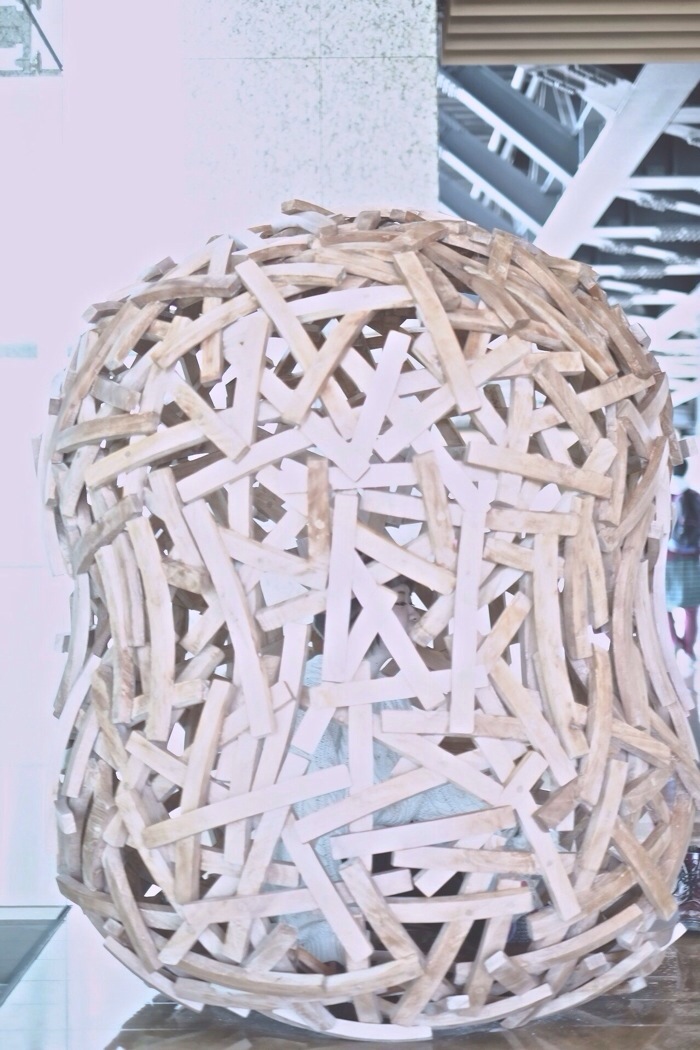

テオ・ヤンセン展。

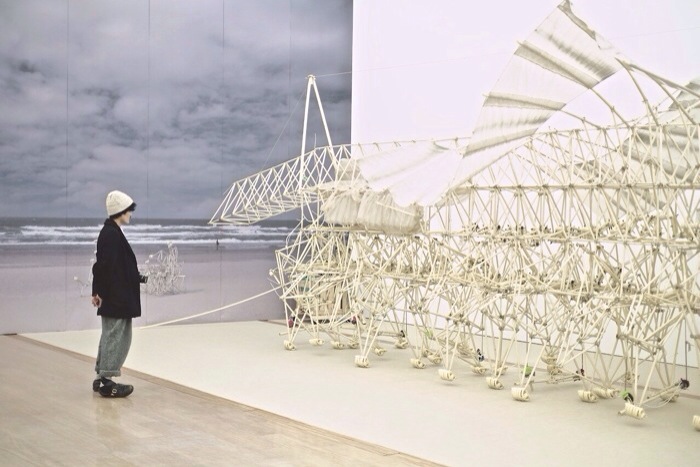

芸術作品に呑み込まれる伊藤。(テオ ヤンセン作品ではない)

この複雑な骨組みの作品がテオヤンセンのストランド(砂丘)ビースト(生物)。

テオヤンセンの創造の中に生きる。砂丘で生活するまったくもって新しい生物であり(ロマン)

自然の風によって歩行するようプログラミング、造形された(物理)

小学校の自由研究を本気で追求したような作品だと思った。

以前大分で行われた展覧会の図録だけをみても、あまり気にも留めていなかった彼の作品を

実際に美術館に観に行くと、作品そのものの大きさや複雑さにまず驚かされる。

ただその見た目の驚きが落ち着いて、ふと周りの観覧者を観察してみると、大きく二つに分かれるように感じた。

それがロマンと物理。

僕は前者。展示の最後の方に二日酔いのためかなりうろ覚えだけど、「僕は本当はこのストランドビーストが自ら新しい生命をつくりあげ、永遠に生き続ける事を望む。けれどそれはかないそうもないけれど、多くの人にこうして触れて心のなかに永遠に残ってほしい」というような文章がある。

かなりのロマンチストだと思う。

馬鹿である。

童話だったり漫画で変な発明ばかりしてるおじさんそのもの。

好きである。

実際に砂丘ではないが、ビーストを動かすデモンストレーションがあって、美術館の学芸員の方が

説明されるとき、「この子たちは〜」「とても愛らしい仕草が」なんてまるで命があるかのような話し方をしていて

それを仕事としてとらえてやっているのか、本当の愛情でとらえているのかはわからなかった。

前提として生物である。という空気。

これは例えば痴呆症の老人に近い。

もちろん馬鹿にしているのではない。

痴呆症になった老人には今世間一般の人が感知している現実とは違う現実が存在しているのだ。

それと同じようにテオヤンセンには人々と違う世界があって、彼の中ではチューブの総合体、ベルギーの家庭ではおなじみのそのチューブから

なる全く新しい生命体が浜辺を居場所として幸せに生きる。きっと他の生き物の生態系なども壊すことなく。

そのどちらも美しい。

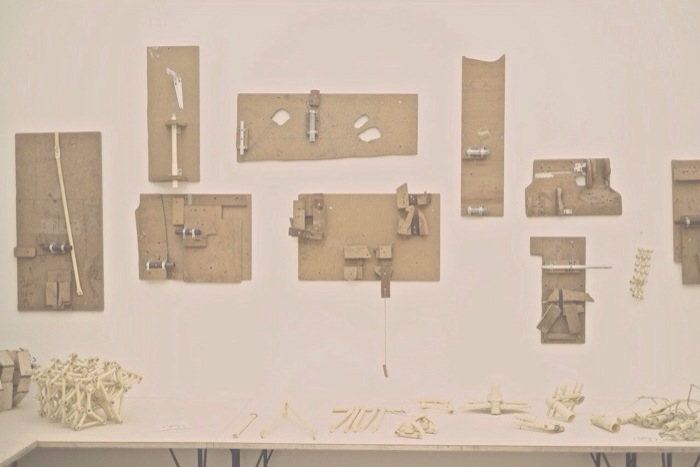

後者の物理なんかは、造形物が技術者、開発者の手によってどう動くか、動かすかというのは興味深いだろうし、

これまでの軌跡をざっとみても試行錯誤がとてつもなく伝わってくる。

こんなページもあるくらいメカ好きなどにはたまらないのだろう。

勝手に断定的に分けたけれどいろんな捉え方ができるアーティストだなと思った。

僕がみたデモンストレーションには車椅子の方が見に来られていて。

空気や風で実際生きてるかのように歩くんです。

その方はもしかしたらその姿に物理の未来に希望を見いだしたかもしれない。

この先この芸術作品の先に新しい義足の形が生まれるかもしれない。とか。(車いすは素晴らしいものだと思います)

なんだかいろんな事を感じたなあ。

あ、この下の動画凄く面白いです。

天才と馬鹿は紙一重ってやつ。

長崎県立美術館は二度目だけど本当に良い空間。

芸術を固く見せない感じがあるなあ。

海の近くのロケーションもいいのかな。

タヒチにも行ってきました。

カフェでまったり。

光の七分丈カーディガン

皆さん良い旅を。

gram 蒲原 弘典

Comments

Leave a Reply